第324回歩こう会10月例会 三上山開催案内

第324回歩こう会 三上山 のご案内

例会名:三上山(近江富士 432m)

例会日:令和7年10月12日(日) 予備日10月19日(日)

申込先:西元リーダー

e-mail: t.nishi@nike.eonet.ne.jp

集 合:JR野洲駅南口 10:50

コース

バス:野洲駅南口~山出前 11:00発/11:07着

登山:

山出前バス停5~表参道入口20~妙見堂跡10~二越岩場10~割岩20~

三上山20~打越15~登山道分岐点5~裏参道入口5~山出前バス停

バス:山出前~野洲駅南口 15:03発(または15:15発)

歩行時間 1時間50分(休憩時間含まず)

歩行距離 約3Km

参考:大阪から出発される場合

JR大阪~野洲 09:45発/10:43着 新快速24号野洲行

備考

① 琵琶湖岸のJR野洲駅から「近江富士」と呼ばれる美しい円錐形の三上山に登ります。

② 山頂からは琵琶湖の湖南から湖北地域の大展望が楽しめます。

以上、事務局 西元次雄

第323回歩こう会9月例会 当尾石仏コース報告

第322回歩こう会 「当尾石仏コース」 例会報告

実施日: 令和7年9月14日(日) 曇り

参加者: 橋本、松尾、青石、廣塚、高松、若宮、西元 計7名(敬称略)

残暑厳しい中で良い汗を流すべく、京都加茂の「当尾石仏コース」にハイキングに出かけました。加茂駅で1日フリー乗車券を購入し、木津川コミュニティバスにて11時に岩船寺へ。まずは岩船寺を参拝するが、本堂の高さ3mの立派な阿弥陀如来像の前で岩船寺の縁起や阿弥陀如来像ほかの多数の木像についての住職説明を拝聴する。その後、アジサイの多い岩船寺庭園を散策し、三重塔や鐘楼他をゆっくりと見物する。ややのんびりしすぎの感あったが、12時前に石仏コースへ歩を進める。

やや急な登りを少し頑張り汗ばんできたところで三体地蔵摩崖仏へ。そこから今度は下ってミロクの辻の弥勒菩薩を通過し、緩やかに竹林と葛に囲まれた遊歩道を下り、わらい仏を経て大岩に丸い穴が開けられた唐臼の壺に到着し、ここで待望の昼食休憩。蒸し暑い中で汗びっしょりながら、楽しい昼食で元気を取り戻しました。

目の前の唐臼の壺二尊摩崖仏を拝んでから、少し下ると不思議な形のあたご燈籠の前へ。さらに少し進むと藪の中三尊摩崖仏に到着する。浄瑠璃寺は目の前だが、石仏コースのお勧めに従い、少し回り道をする。首のくびれの深さから呼ばれたという首切地蔵を拝み、さらに下って大門石仏群へ。さらにさらに下って谷の向こうの幅6mの大岩に彫られた約3mの大門仏谷の如来形大摩崖仏を拝む。頑張って回り道した甲斐があったと満足しながら元の道を登り返して、程なくして最終目的地の浄瑠璃寺に到着。本堂に安置された、別名で九体寺と言われる由来の立派な九体の阿弥陀仏を拝観し、大きな池のある境内を散策し、三重塔や鐘楼を見物する。最後に境内の池と三重塔をバックに記念撮影しました。

浄瑠璃寺前の出店で土産物を購入し、15時過ぎのバスにて加茂駅に戻り、そこから奈良駅前居酒屋での反省会でした。蒸し暑い中でのハイキングで、短い距離ながらややタフな歩きでしたが、岩船寺、浄瑠璃寺、多くの石仏の見物や道中にある多数の無人販売の野菜吊り店を冷やかすなど楽しい1日になりました。(西元記)

当尾石仏コース写真

第323回歩こう会9月例会 当尾石仏コース開催案内

第323回歩こう会 当尾石仏コース のご案内

例会名:当尾石仏コース

例会日:令和7年9月14日(日) 予備日9月21日(日)

申込先:西元リーダー

e-mail: t.nishi@nike.eonet.ne.jp

集 合:JR加茂駅 10:40

コース

バス:加茂駅(東口)~岩船寺 10:44発/11:00着

ハイキング:

岩船寺バス停5~岩船寺10~三体地蔵摩崖仏5~ミロクの辻15~

一願不動10~わらい仏10~カラスの壺二尊摩崖仏10~あたご燈籠5~

藪の中三尊摩崖仏5~首切地蔵5~大門石仏群15~大門仏谷摩崖仏15~

大門石仏群5~首切地蔵5~藪の中三尊摩崖仏5~浄瑠璃寺5~浄瑠璃寺バス停

バス:浄瑠璃寺~加茂駅(東口) 14:14発(または15:14発)

歩行時間 2時間10分(休憩時間含まず)

歩行距離 約4Km

参考:大阪から出発される場合

JR天王寺~加茂 09:45発/10:34着

備考

① 京都府のJR加茂駅から「当尾の石仏を訪ねるみち」にハイキングに出かけます。

② 国宝や重要文化財である浄瑠璃寺、岩船寺では、三重塔や貴重な仏像を見学できます。

③ 散策の途上では旬の野菜が並ぶ名物の吊り店などが並び、山村の雰囲気を味わえます。

以上、事務局 西元次雄

第322回歩こう会8月例会 蓬莱山報告

第322回歩こう会 「蓬莱山コース」 例会報告

実施日: 令和7年8月8日(金) 曇時々晴

参加者: 青石、高松、西元、廣塚、松尾、橋本 計6名(敬称略)

志賀駅集合後、バス、ロープウエイと慌ただしく乗り継ぎ、ロープウエイ山頂駅でやっと落ち着けた。麓からは山の上は雲で包まれ、見晴らしの利かない山歩きになるかと思われたが、着いてみると、西側は低い雲が無く、遠くの山々が見渡せる。時々、霧がはれ、琵琶湖側も眺められた。ここは麓と違い、涼しく、覚悟をしていた猛暑とは無縁であった。

ロープウエイの券にはリフト代も含まれており、相談の結果、山頂までリフトで向かうことになった。

リフトの近くは色々な遊具も備えられており、子ども連れの家族が輪投げやタイヤのそり遊び等で楽しんでいる。又、霧が流れたときには琵琶湖が足下に眺められ、山の高さが改めて感じられる。

リフトを乗り継いで着いた山頂は標高1,174メートルであり、比叡山や3月に登った愛宕山は雲に包まれており、はっきりとは見えない。目的の小女郎峠は山の陰で見えないが緩やかな起伏の尾根が横たわっている。稜線上には高い木々はあまり無く、高原の雰囲気である。昼食を摂る事になった小女郎池も顔を覗かせている。集合写真を撮った後、ここから、小女郎峠へ下ることになった。

ここからは背丈の低い笹原を下っていくが、所々道が荒れており、滑らないようにゆっくりと下る。行き交う人に外国の方も多く、この蓬莱山も人気スポットになっている様である。2,3回緩いアップダウンを繰り返すと今回の目的地の小女郎峠に着いた。ここからは琵琶湖側への下山道が着いているが、見た感じでは急な崖になっており、下るのは大変だろうと想像できる。

ここで食事も出来るが、リフト使用で時間も早く着いたこともあり、近くの小女郎池まで足を伸ばすことにした。しばらく緩い下りを歩くと、小女郎池に到着。対岸には一頭の鹿が笹の葉でも食べているのであろうか、のんびりと歩いている。絵になる風景である。池沿いに少し歩くと蓬莱山の山頂が見える場所が有り、ここで昼食を摂ることになった。

流石に此処まではロープウエイの利用者は来ていない様で、会ったのは単独の登山者2,3人くらいで或る。

食後、来た道を引き返し、標高を上げていくと、遠くの山々に掛かっていた雲は無くなり、愛宕山を始め、遠くの山々が望まれた。山頂にはカフェ360という施設が有り、ロープウエイ利用者は使用出来る。いわば山頂からの琵琶湖眺望の特等席といった所だろうか。琵琶湖越しに6月に登った安土山も望まれた。

下山は相談の結果、帰りものんびりとリフトを使おうと言う事になり、ロープウエイ乗り場に戻った。此処には琵琶湖テラスが有り、ここからは琵琶湖中部の眺望も楽しめ、伊吹山も眺める事が出来た。 (橋本記)

蓬莱山写真

第322回歩こう会8月例会 蓬莱山開催案内

第322回歩こう会 蓬莱山のご案内

例会名:蓬莱山(1174m)

例会日:令和7年8月8日(金) (予備日:8月19日(火))

申込先:橋本リーダー E-mail: garden_fuyu@iris.eonet.ne.jp

コース:

集合:JR志賀駅 10:25

バス :志賀駅~びわ湖バレイロープウェイ 10:26発/10:41着

ロープウェイ:山麓駅~山頂駅 10:45発/10:50着(又は11:00発)

ハイキング:打見山山頂駅35~蓬莱山25~小女郎峠35~蓬莱山25~

打見山山頂駅

ロープウェイ:山頂駅~山麓駅 5分

バス :びわ湖バレイロープウェイ~志賀駅 15分

注:ロープウェイ往復料金 4,000円

(WEB予約3,600円、JAF会員証提示3,700円)

歩行時間 約2時間(休憩時間含まず)

歩行距離 約4Km

参考:

JR大阪駅出発の場合

JR大阪 9:16発/堅田 10:07着 新快速 敦賀行

堅田 10:10発/志賀 10:21着 湖西線 近江舞子行

備考

① 琵琶湖に迫り出すようにそびえ立つ比良の名峰「蓬莱山」を歩きます。

② びわ湖バレイロープウェイで山頂近くの打見山まで昇り、約40分の軽い登りで蓬莱山を訪れます。

③ 琵琶湖を眺めながら蓬莱山~小女郎峠の往復ハイキングを楽しみます。

④ 日陰の少ないコースですので、日傘になる折り畳み傘のご持参をお勧めします。

歩こう会事務局 西元

第321回歩こう会7月例会 シュラインロード報告

第321回歩こう会7月例会 シュラインロード報告

実施日令和7年7月13日(日) 晴れ

参加者:橋本、川出、黒岡、真島、廣塚、高松、山路、西元、松尾 計9名(敬称略)

連日の猛暑に熱中症アラートが発令されている中、9名のメンバーが六甲道駅に集まりました。六甲山山上駅から有馬口に抜けるシュラインロードを駆け抜け有馬温泉で汗を流し、梅田で暑気払いという計画です。川出さんが飛び入り参加されたことより、体力を考慮して六甲山の周辺散策コースを橋本さんに設けて頂き、梅田での反省会(暑気払い)で落ちあうこととして、若手7名で計画コースを歩きました。六甲山山上駅(天覧台)は標高約800mで、下界に比較するとはるかに凌ぎやすく、瀬戸内海から神戸の街並みが一望されました。元気な時の集合写真を撮り、まず記念碑台(六甲山ガイドハウス)に向かいます。英国人貿易商アーサー・ヘルケス・グルーム氏の「六甲山開祖の碑」で明治45年に建てられた由緒ある場所です。緑の広場にそよ風が心地よく、しばしの休憩です。有馬温泉に浸かるには15:00までに有馬口につくことが必須で、行者堂を目指して先を急ぎます。行者堂は唐櫃から灘方面に繋がる生活道で役行者を祀る石仏で建立200周年の案内書がかかっていました。ここで20名ほどの同年代のパーティと遭遇し、昼食を取ります。シュラインは神の社という意味ですが古い祠(石仏)が道々に点在しています。急坂を駆け下りてドライブウェイ出会いを横切り、茶園谷分岐あたりから子ども達の声が聞こえます。沢での水遊びを楽しんでいるようで元気を頂きます。猪ノ鼻滝を越えて六甲有料道路の下を潜ると有馬口はすぐそこでした。有馬口から神鉄有馬線1駅で有馬温泉に到着、帰りのバスの切符(15:55梅田行き)を買い「金の湯」で汗を流します。外人を含む多くの観光客で混雑していましたが、さっぱりと着替えもして高速バスで梅田に向かいます。いつものガード下での「はちきん」で橋本さん、川出さんと合流し、暑気払いの乾杯です。社会のこと、政治の事など好き勝手な事を談し、楽しいひとときを過ごしました。皆さまありがとうございました。 7月リーダー 松尾高明

シュラインロード写真

第321回歩こう会7月例会 シュラインロード開催案内

第321回歩こう会 シュラインロードご案内

例会名:シュラインロード

例会日:令和7年年7月13日(日) 予備日7月20日(日)

申込先:松尾リーダー E-mail:pokkytm@gmail.com

集 合:JR六甲道駅 10:00

コース:

バス:JR六甲道~六甲ケーブル下(10:10発、10:29着)

神戸市営バス16番系統

ケーブル:六甲ケーブル駅~六甲山上駅(10:40発、10:50着、800円)

ハイキング:六甲山上駅20~記念碑台10~前ヶ辻20~行者堂15~

ドライブウェイ出合20~茶園谷分岐20~東山橋30~神鉄有馬口駅

歩行時間 約2時間15分(休憩時間含まず)

歩行距離 約6Km (上り166m、下り619m)

帰路 有馬温泉〜梅田(最終16:40発、17:40着)阪急高速バス1400円

参考: 大阪から出発される場合:

JR大阪9:22→六甲道9:45(JR神戸線快速、加古川行)

備考:

① 六甲ケーブルで六甲山上駅に昇り、シュラインロードという古道を歩き、神鉄有馬口駅へゆったりと下るコースです。

② 石仏に見守られながらのどかな裏六甲の里を訪れます。

③

時間がありましたら有馬温泉金の湯で汗を流します。

(有馬口15:30前到着)

以上、事務局 西元 次雄

第320回歩こう会6月例会 安土山報告

第320回歩こう会 「安土山」 例会報告

実施日: 令和7年6月22日(日) 曇り一時雨

参加者: 橋本、松尾、青石、廣塚、高松、川出、山路、西元 計8名(敬称略)

梅雨の合間を狙って、「安土山」にハイキングに出かけました。安土駅に初参加の山路さん、飛び入り参加の川出さんを加えた総勢8名が11時に集合し、織田信長ゆかりの安土城下を歩き、安土城跡を訪れました。

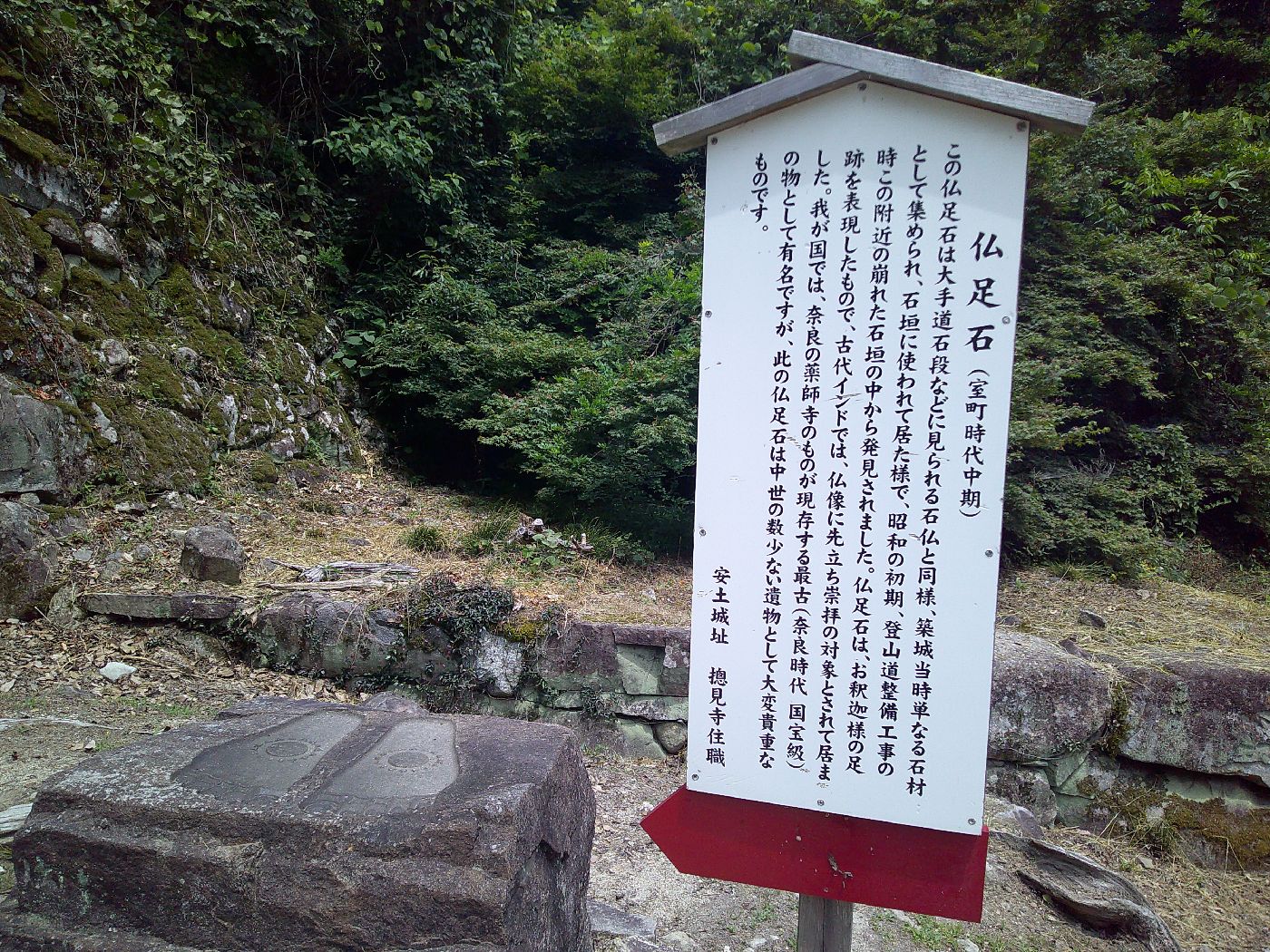

安土駅前で信長像に出迎えられ、お勧めコースに従い音堂川湧水、北川湧水を通過するが、定期的に清掃されて美しい清流の湧水中で巨大な鯉が悠然と泳ぎ、その近くでは子供連れの家族が楽しそうに水遊びを楽しんでいる。近くのスーパーで弁当を仕入れてから、信長に保護された日本初の神学校「セミナリヨ跡」を遠目に眺め、安土城跡入口に到着。最初、裏門から入ろうとしたが入門不可の看板あり断念し、正門にて入山料を支払い、いよいよ安土城大手道へ。大手道は幅6m、長さ180mの真っすぐ伸びた急な石段で、蒸し暑い中で大汗をかきながら登って行く。大手道周辺の石垣の満開のアジサイが美しい。大手道に続くジグザグの石段を頑張ると、仏足石、本丸跡を経て天守跡に到着する。

天守跡でやや遅めの待望の昼食を摂り休憩後、例によって全員で記念撮影する。その後、帰路で三重塔、金剛力士像が安置された二王門を見物して元の正門に帰着しました。

当初予定では、近江風土記の丘に立ち寄る予定でしたが、思いの外の暑さで時間も押していたため、最短ルートで安土駅に戻ることに。安土駅手前から雨が降り出したが、15時頃に安土駅に帰着し、本日のハイキングを無事終了しました。

終了後、石山駅まで移動して恒例の反省会でしたが、大汗の後の生ビールは格別でした。

(西元記)

安土山写真

第320回歩こう会6月例会 安土山開催案内

第320回歩こう会 安土山のご案内

例会名:安土山(197m)

例会日:令和7年6月15日(日) (予備日:6月22日(日))

申込先:西元リーダー E-mail: t.nishi@nike.eonet.ne.jp

集合:JR安土駅 11:00

ハイキング:JR安土駅8~音堂川湧水30~セミナリヨ跡30~安土城跡22~

近江風土記の丘・文芸の郷30~安土城郭資料館・JR安土駅

歩行時間 約2.0時間(休憩時間含まず)

歩行距離 約6.5Km

参考:

JR大阪駅出発の場合

大阪 9:15発/京都 9:44着 新快速

京都 10:07発/安土 10:56着 JR琵琶湖線(米原行き)

備考

① 織田信長が天下統一を夢見た幻の名城、安土城跡を訪れます。

② 湧水の流れる城下町をのんびり歩き、海外との交流の先駆けとなったセミナリヨ跡を訪れ、石垣だけが面影を残す安土城跡に登ります。

③ 近江風土記の丘・文芸の郷で安土の文化・歴史の探求ができます。

④ 最後に安土城郭資料館で1/20スケールの安土城が必見です。

歩こう会事務局 西元

第319回歩こう会5月例会 トウェンティクロス報告

第319回 歩こう会5月例会 「トエンティクロス下り」コース

例会日:令和7年5月11日(日) 天気:晴れのち曇

参加者:橋本、川出、松尾、青石、西元、黒岡 計6名(敬称略)

昨年9月に引き続き、摩耶山からの下りコースをウォーキングする計画だが、前回と異なり「桜谷道」からトエンティクロス、布引雄滝を通り新神戸を目指す。参加者はいつもの例会メンバーに加え、ニュージーランドから帰国中の川出さんが飛び入り参加。

先ず、JR六甲道に集合した後、市バスで摩耶ケーブル下へ移動し、ケーブルとロープウェイの片道乗車券を70歳以上2割引で購入して、「100周年記念号」に乗り込む。新緑に覆われる中をケーブルは進み、「虹の駅」でロープウェイに乗り継いで、11時45分に山頂の「星の駅」に到着。掬星台の気温は18℃と気持ちの良い爽やかな風が吹いている。

掬星台の展望台から神戸の市街地を見下ろし、また見通しが利いたので遠い富田林市の白いPL塔が確認できた。近くのベンチに腰掛けて昼食を摂った後、掬星台の表示があるところで集合写真を撮影。12時30分、目的地に向かってウォーキング開始!

あじさい池口から入り、緑の門をくぐり、あじさい池の木道を進んでいくと、「桜谷道」に入る。一面に新緑の樹々が生い茂る小川沿いの道を鶯の鳴き声や蛙の声を聴きながら進んでいくが徐々に厳しい坂道に変り、一歩一歩が膝にこたえてくる。また露出した石が不規則に並んでいて注意深く歩かねばならない。このような狭く滑りやすい急坂が延々と続く。悪路が続く急坂は普段山歩きをしていない高齢者には体への負担が大きく、何度も休憩を取りながら歩を進めた。標高差が約300m下の「桜谷出合」まで40分で下りる予定だったが、実際には14時到着で約100分も要してしまった。このため予定通りのコースを続けるには、①膝への負担が大きい、②予定のコースにはエスケープルートがない等の理由から、公共交通機関が利用出来る摩耶山方面へ上ることに方針変更。「桜谷出合」からの新しいルートは六甲全山縦走路の一部となっていて、道が整備されている「徳川道」とした。この道は道幅も広く石畳など整備されていて、「桜谷道」とは異なり大変歩きやすくピッチも上がった。

その結果、下りと違って順調に「徳川道」を上り、15時30分に車道に到達。車道沿いの緩やかな歩道を上って、途中天上寺の石楠花の花を眺めたりしながら、16時過ぎに無事掬星台に戻ることが出来た。結果的には、掬星台から出発して桜谷道を下り、徳川道を上り返して掬星台に戻る摩耶山付近でのループウォーキングとなった今回の例会でした。

この後、朝来た時とは反対に「星の駅」から「虹の駅」を経由して摩耶ケーブル下駅へ下り、市バス18系統でJR六甲道に帰還。同駅で待機していた津村さんが合流して総勢7名でいつもの楽しい反省会に突入。お疲れさまでした。 (黒岡 記)

トウェンティクロス写真

第319回歩こう会5月例会 トウェンティクロス開催案内

第319回歩こう会 トウェンティクロス下りコース のご案内

例会名:トウェンティクロス下りコース

例会日:令和7年5月11日(日) 予備日5月15日(木)

申込先:黒岡 彰

e-mail: heigang@maia.eonet.ne.jp

集 合:JR六甲道駅 北出口 10:30

コース

バス:JR六甲道/摩耶ケーブル下 10:43発/11:02着 神戸市バス18系統 230円

ケーブル:摩耶ケーブル駅/虹の駅 5分

ロープウェイ:虹の駅/星の駅 5分 計900円

(70才以上は720円、免許証等提示要)

ハイキング

星の駅5~掬星台(きくせいだい)20~桜谷出合50~八州嶺堰堤20~

天狗峡15~市ケ原40~布引雄滝20~新神戸駅20~三ノ宮駅

歩行時間 3時間10分(休憩時間含まず)

歩行距離 約8Km

参考:大阪から出発される場合

JR大阪~六甲道 9:52発/10:14着 (JR神戸線快速 加古川行)

備考

① 神戸を見下ろす賑わいの山頂「摩耶山」から、河原の飛石伝いの渡渉がほぼ20回あるというトウェンティクロスを下るハイキングコースです。

② 今回はケーブル、ロープウェイで摩耶山に登り、摩耶山頂からトウェンティクロスを下り、三宮に下るコースです。

③ 掬星台は六甲山でも1、2を争う展望台で、絶景が楽しめます。

以上、事務局 西元次雄

第318回歩こう会4月例会 百合山報告

<歩こう会 活動報告> 4月版

開催日:令和7年4月17日(木) 天気:晴れ

参加者:若宮、米田、松尾、黒岡、澤村、西元、廣塚、高松、青石 計9名

(敬称略)

318回目となる4月の歩こう会は、和歌山県の百合山ハイキングコースにて開催。

4月17日(木)JR和歌山線の「打田駅」に10時過ぎに集合。

今回初参加の高松さんを交え、総勢9名の実施となりました。

「打田駅」を出発し約40分ほど国道を歩く、途中「西行法師像」を見ながら百合山へ。

因みに「西行法師」は武家に生まれ俗名「佐藤義清(のりきよ)」と言うが、若くして出家後は、僧としての行脚と共に歌人としても有名となり、和歌山にも縁の深かった人物である。

その後国道を進み、紀ノ川を超えると、いよいよ百合山の入り口。

入り口には弘法大師像が出迎え「新四国八十八ケ所」と称する百合山遍路道が始まる。遍路道は百合山の斜面に88の遍路(寺)の祠が並び、1日でお遍路さん巡りができる。

百合山・遍路道を上って行くと、頂上の「最初ケ峰」に到着。

百合山の裾野はブランド「あら川の桃」の園地で、「ひと目10万本」と呼ばれる桃源郷が広がり、白とピンクの絨毯を一望できる。4月上旬(桜の季節)には「百合山花祭り」も開催される。

当初は、4月上旬の日程で企画していたが。天候不良でずれ込み、当日はすでに絨毯はなくなっていたのが残念でした。花の時期に合わせた年間スケジュールを組むのは難しいと西元さんが嘆いていました。

とはいえ、頂上からの雄大な紀ノ川の流れや、途中に珍しい(私は初めてみた)「いちじくの木」の農園は見ものでした。

約4時間のハイキングの後、全員無事に出発駅に帰還。充実した満足な1日でした。 リーダー:青石

百合山写真

第318回歩こう会4月例会 百合山開催案内

第318回歩こう会 百合山 のご案内

例会名:百合山(285m)

例会日:令和7年4月13日(日) 予備日4月20日(日)

申込先:青石リーダー

e-mail: peter01aoi-usagi@outlook.jp

集 合:JR打田駅 10:20

コース

ハイキング

JR打田駅25~東田中神社10~西行法師像66~最初ヶ峰40~

百合山新四国八十八カ所21~紀の川42~JR打田駅

歩行時間 3時間25分(休憩時間含まず)

歩行距離 約10.7Km

参考:大阪から出発される場合

南海難波~橋本 08:36発/09:28着 (南海高野線)

JR橋本~打田 09:32発/10:06着 (JR和歌山線 和歌山行)

和歌山から出発される場合

JR和歌山~打田 09:50発/10:19着 (JR和歌山線)

備考

① 和歌山県紀の川流域を見下ろす百合山の山頂「最初ヶ峰」を訪れます。

② 最初ヶ峰から紀の川流域やひと目十万本ともいわれる桃源郷の桃の絨毯が一望できます。

③ 百合山中腹には安政四年に創建されたという八十八の祠が点在する、百合山新四国八十八カ所あります。

④ 今回は高低差が比較的小さな手軽なハイキングコースです。

以上、事務局 西元次雄

第317回歩こう会3月例会 愛宕山報告

歩こう会3月例会「愛宕山」報告

開催日:令和7年3月18日(火) 晴れ

参加者:橋本、若宮、米田、青石、西元、廣塚 計6名(敬称略)

3月に入り寒気や低気圧の影響で、当初3月11日に設定していた例会を18日に延期することになった。この日も夜から雨との予報であったが、参加メンバーが「阪急嵐山」に集合した時は快晴であった。登山口のある清滝までバスに乗った。バス道である渡月橋を中心にした嵐山の町は、平日の朝にもかかわらず観光客、特に外国人で一杯であった。

清滝に続く道は交互通行の長いトンネルがあった。「清滝へ続く長いトンネルをくぐると、そこは愛宕山登山口であった」。鳥居をくぐり歩き始めた。参道なので道は整備されているものの、これでもかこれでもかと階段状の道が続く。それも土や石が入交り、また一段の幅も不均一で、「普通の山道の方が歩きやすい」とぼやきながら、小さな社や水場の横を通り、また野生の鹿に会ったりして五合目の休憩所に到着した。またこのあたりまで来ると木々の間から見える麓の京都市内や桂川を見ることができた。(記念撮影)

ここから先も階段状の道が続き、やっと7合目に到着した。ここは「水尾」という柚子で有名な村里に続く道があり、「水尾の分岐」と呼ばれている。この当たりから気温が低くなり、木の根元や枝には残雪があった。さらに登るに伴い残雪は増え、愛宕神社への入り口である黒門へ着いた時には周りには雪が積もっていた。

黒門に着いたことで一安心したのもつかの間、こんどは本殿への石段が目の前に立ちはだかった。それも残雪が中途半端に溶けてシャーベット状になっていて、歩きにくいことこの上なかった。滑りそうな石段を慎重に登りながら、なんとか目的地である本殿へ到着し、我が家に数十年祭ってあった愛宕神社の「火伏のお札」を新しいお札と交換してもらうことができた。

境内を出て、再度石段に挑戦した。凍った石段は登るより降りるほうがずっと怖い。上りの倍ぐらいの気を使いながら、階段下の休憩所に到着した。そして、やっと昼食にありつけたのは午後2時前であった。

当初の計画ではここからの帰路は裏参道へ行く予定であったが、登りに結構時間を取ってしまったので、最終バスへの時間を考えて、登ってきた道を引き返すことにした。かなりハイピッチで下ったため、もとの清滝バス停には余裕で到着できた。

帰りのバスは、清滝からは我々以外数名であった。しかし驚いたことに、長いトンネルの出口にある愛宕念仏寺(おたぎ念仏寺)のバス停には、大勢の人が待っていた。この寺は千体羅漢が有名で、外国人の人気スポットらしい。バスは積み残しの人が出るくらい超満員となった。

満員のバス揺られながら阪急嵐山へ到着。そして反省会場へと向った。この頃には体には疲労感、そして頭の中は、一刻も早く喉を潤したい生ビールのことで一杯だった。結構ハードであったが、気心の知れたメンバーと歩くことは、いつもとても楽しい思い出となることを実感した。

2025.3.22 廣塚元彦

愛宕山写真

第317回歩こう会3月例会 愛宕山 開催案内

第317回歩こう会 愛宕山 のご案内

例会名:愛宕山(924m)

例会日:令和7年3月11日(火) 予備日3月18日(火)

申込先:廣塚リーダー

e-mail: betacong7s@kki.biglobe.ne.jp

集 合:阪急嵐山線嵐山駅出口 9:45

バス:阪急嵐山駅9:55発/清滝10:12着

ハイキング

登り:表参道

清滝バス停55~五合目休憩所30~水尾分岐休憩所20~黒門20~愛宕山

下り:裏参道

愛宕山40~月輪寺40~月輪寺登山口40~清滝バス停

歩行時間 4時間5分(休憩、見学時間含まず)

歩行距離 9.5Km

標高差 848m(清滝標高76m)

参考:大阪から出発される場合

阪急大阪梅田 8:49発/桂 9:26着 (特急河原町行)

桂 9:34発/阪急嵐山 9:41着 (阪急嵐山線)

備考

① 京都嵐山の北に大きく裾を広げる愛宕山を訪れます。

② 愛宕山山頂の愛宕神社は、民謡に「愛宕さんへは月詣り」と謡われ、火伏せの神として庶民に親しまれています。

③ 開催日が平日の火曜日ですので、大混雑の大阪梅田での乗り換えには時間の余裕を持って行動して下さい。(JR大阪から30分程度)

以上、事務局 西元次雄

第316回歩こう会2月例会 観音峰山 報告

第316回歩こう会2月例会 觀音峰山登山報告

実施日: 令和7年2月10日(月)晴れのち曇

参加者: 橋本、青石、松尾 計3名(敬称略)

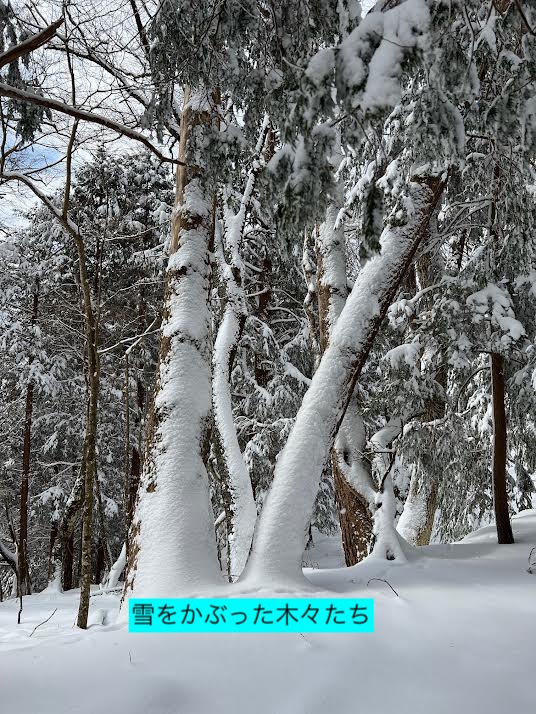

大寒波襲来の中で雪山登山に出かけた。觀音峰は、雪山登山でも過去に経験がなく参加者は4名に留まったが、電車不通の影響で1名は参加することができず3名となった。天気予報は曇であった為に日程を伸ばすことも考えたが、開催して正解であった。

下市口では全く雪はなく晴れた空である。バスもガラガラで登山客は我々だけのようであった。天川河合までの国道309号にはほとんど雪は見られなかったが国道を外れると途端に雪国になった。観音峰山登山口で降りた時には20cm程度の積雪があり、道は滑りやすそうだ。ここの駐車場では数台の車があり吊り橋を渡って行った足跡が残っている。休憩所でアイゼンをつけ、足跡を辿って11:00より登山開始した。

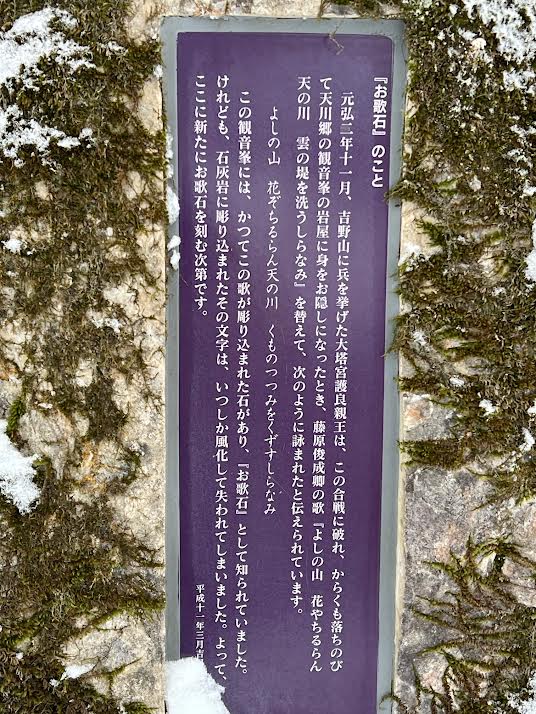

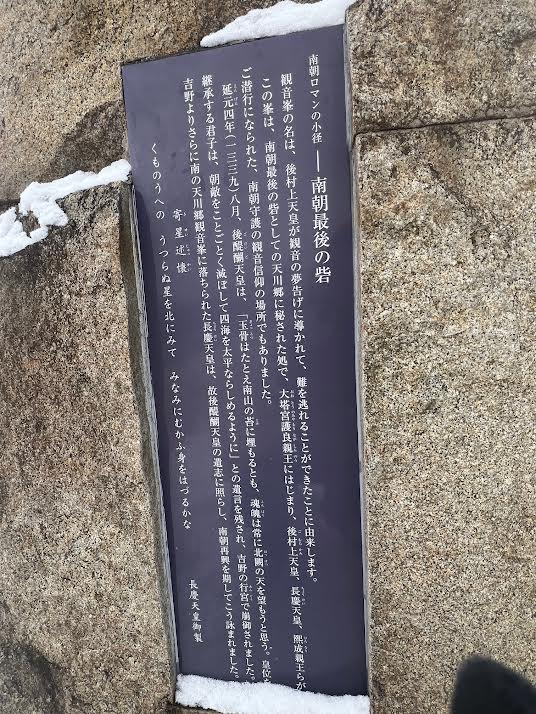

観音の水、第1展望台を通って行くがベンチは雪で座れない。次に護良親王がここ観音峰の岩屋にお隠しになった時に詠まれた歌が彫り込まれた石が『お歌石』として刻まれていた。途中ヤマップにも出ていない真新しい屋根付きの休憩所があり半分は雪を被っていたものの一息つけたのがありがたかった。

観音峰展望台には12:40に到着した。美しい大峰山系の山並をススキの合間に時折眺望することが出来た。先着して雲の切れるのを待っている登山者に記念写真を撮って頂く。雪をかいて食事場所をこさえ中腰や立ったままでの食事を楽しんだ。Aさんは水を入れると途端に沸騰し熱燗が出来る新製品を用意していた。私はポケットに忍ばせたカイロで人肌に温もったパック酒で体を温めた。雪質は軽くふんわり。時折、雲に覆われ雪が降る、また太陽が覗くと暖かな日差しが心地よい。

食事を終えて13:40、時間的に山頂までは、雪も深く断念する事になった。余裕を持って下山16:04の最終バスで下市駅へ。バスの遅れから橿原神宮での居酒屋マルでの反省会はずいぶん遅くなったが、あれこれと反省し楽しいひと時をすごすことができた。皆さまありがとうございました。(松尾)

観音峰山写真

第316回歩こう会2月例会 観音峰山 開催案内

第316回歩こう会 観音峰山ご案内

例会名:観音峰山(1348 m)

例会日:令和7年年2月10日(月) 予備日2月18日(月)

申込先:松尾リーダー E-mail:tmatsuo@tw.drive-net.jp

集 合:近鉄下市口駅 9:05

コース:

バス:下市口駅~観音峰登山口(9:20発、10:22着、1,390円)

登山:観音峰登山口バス停60~観音平30~観音峰展望台45~観音峰山30~観音峰展望台20~観音平45~観音峰登山口バス停

バス:観音峰登山口~下市口駅(16:04発、17:08着、1,390円)

*バス料金は現金またはICカードでの支払い

歩行時間 約3.8時間(休憩時間含まず)

歩行距離 約6Km

標高差 約570m(観音峰登山口付近の海抜:約780m)

参考: 大阪から出発される場合:

大阪阿部野橋7:50→下市口9:03(近鉄南大阪線急行、吉野行)

運賃:1,100円

備考:

① 奈良県天川村の観音峰山に雪山歩きと樹氷を楽しみに出かけます。

② 積雪期のためアイゼン、ストック、手袋などの防寒着は必須です。

③ 開催日が平日の月曜日であることにご注意下さい。

以上、事務局 西元 次雄

第315回歩こう会1月例会 石清水八幡宮 報告

第315回歩こう会 「石清水八幡宮」 例会報告

実施日: 令和7年1月12日(日) 晴れのち曇り

参加者: 橋本、松尾、黒岡、米田、青石、澤村、八木、廣塚、永野、西元 計10名(敬称略)

本年初の歩こう会は、プラタモリで紹介されて初めて知った東海道五十七次の京街道に出かけました。メインを石清水八幡宮とするべく、樟葉~淀を歩くコースです。

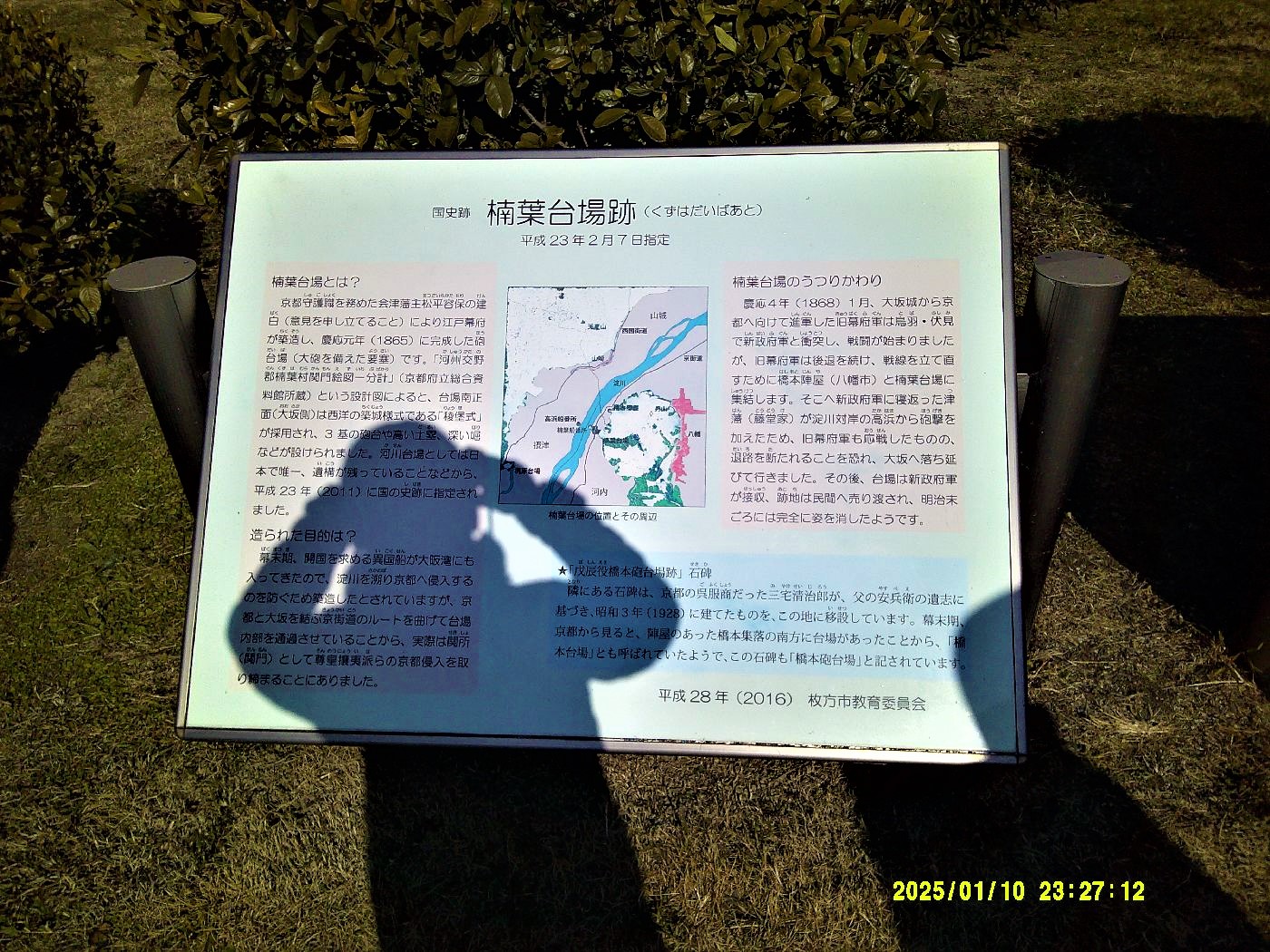

11時に京阪樟葉駅に集合し、京街道を歩き始める。最初は線路沿いや住宅街の人通りの少ない舗装道を進む。幸い、前日までの寒波は緩み、晴天で風もない絶好の日和に恵まれ、気持ちの良い初歩きとなった。ただ、昔の街道の雰囲気は感じられない。やや汗ばんできた頃、幕末に京都警備のため築かれたという勝海舟設計の樟葉台場跡に到着し一服する。

そこから程なくして踏切を渡り、橋本遊郭街跡を進む。昔ながらの2階の覗き窓がそのまま残っており、いかにも今でも営業しているような風情である。遊郭街跡を写真を撮りながら冷やかして通過し、橋本駅前から線路沿いをさらに進んでゆく。

12時半過ぎにケーブル八幡駅に着いて、ケーブルにて5分程でケーブル山上駅に到着。少し登って美しく堂々とした構えの石清水八幡宮に初参拝する。境内は初参拝の人で賑わっており、巫女による舞も奉納中であった。さすがに、日本三大八幡宮の一つと感心させられた。

記念撮影後、売店前の広場で遅めの昼食休憩。

13時半頃からやや急で長い階段を下って行ったが、これが結構きついとの声も。この辺で予定よりペースが遅いことから淀駅までの歩きを断念して、少し行った背割堤を終点に変更することに。14時過ぎに背割堤に到着し、向いの桜であい館の展望台に登る。展望台の眺望は絶景で、正面の木津川と宇治川を分ける背割堤、石清水八幡宮の山、天王山、比叡山などが遠望できる。背割堤は桜の有名スポットらしく、桜のある時期に来訪したいものである。

背割堤から石清水八幡宮駅に戻り本日の初歩きを無事終了した。最後は樟葉駅前の居酒屋で反省会となりましたが、登りのない初歩きは結構充実したものとなりました。

(西元記)

石清水八幡宮写真

第315回歩こう会1月例会 石清水八幡宮、淀城 開催案内

第315回歩こう会 石清水八幡宮、淀城のご案内

例会名:石清水八幡宮、淀城

例会日:令和7年1月12日(日) (予備日:1月19日(日))

申込先:西元リーダー E-mail: t.nishi@nike.eonet.ne.jp

集合:京阪樟葉駅 11:00

ハイキング:樟葉駅30~橋本遊郭5~橋本駅30~石清水八幡宮駅

ケーブルカー:ケーブル八幡宮駅~八幡宮山上駅 片道300円

ハイキング:石清水八幡宮20~背割堤、さくらであい館60~

淀城跡5~淀駅

歩行時間 約2.5時間(休憩時間含まず)

歩行距離 約8Km

参考:

京阪京橋駅出発の場合

京阪京橋 10:38発/樟葉 10:58着 京阪特急

備考

① 東海道五十七次の京街道を樟葉~淀まで歩きます。

② 途中の見どころは、橋本遊郭跡、石清水八幡宮、背割堤、淀城跡です。

③ 石清水八幡宮のある八幡市は京都盆地からの桂川、琵琶湖からの宇治川、伊賀からの木津川の「三川合流」という特異な地形を有する地域です。

④ 木津川と宇治川を分ける背割堤は西日本有数の桜スポットです。

歩こう会事務局 西元